各信徒の家などに寄りながら京都本願寺から福井県あわら市にある吉崎御坊(よしざきごぼう)までの240kmを7日間かけて歩き、8日間かけて戻ります。御影とは上人の姿を描いた絵のことで巻物になっているそうです。

御影は吉崎御坊に到着されると巻物が開かれます。そのことを「腰伸ばし」と言うそうです。とても親しみを感じました。この日、台車をひかれていた山崎さんがたくさんお話をしてくださり楽しい一時となりました。ありがとうございました。

御影は「蓮如上人様おと~り~」の声と共に吉崎御坊に向けて足早に旅立っていきました。見送る人達が名残(なごり)惜しそうにしていたのが印象的でした。

後日、お話をしてくれた山崎さんからお手紙を頂きました。そこには自作された漢詩が書かれていました。

古志万里行

(こしばんりこう)

淡雅行人西又東

(たんがこうじん にしまたひがし)

路標處處緑陰中

(ろひょうしょしょ、りょくいんノなか)

幸魂越國昇平澤

(こうこんスえつのくに、しょうへいノたく)

男大迹王君子風

(だんたいせきおう、くんしノかぜ)

北国街道を行く

心優しい旅人が西や東へと歩く

道しるべを探しながら歩く蒼葉の影

幸せをもたらす越の國は穏やかな様子

おほどの、すめらおうが育んだ所は

風になびく草のように

その感化を受けていた

素敵な漢詩をいただき深く感謝しました。大切な出会いでした。

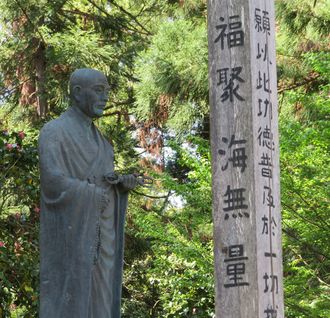

福井市の外れに泰澄(たいちょう)大師生誕の地がありました。泰澄大師は飛鳥(あすか)時代(700年頃)の真言宗の僧で朝廷より護国鎮守(ごこくちんじゅ-国を守りしずめる事)の任を受けていたそうです。

北陸にはこのような僧が多い気がします。いや、逆にこのような僧を受け入れる気風が育った土地柄なのかもしれません。お寺や神社、慰霊碑などなんと多いことでしょう。

武生(たけふ)の町に近づいたとき、地蔵が寝ている堂がありました。

ここは地蔵橋という橋でした。織田信長の朝倉攻めの時、付近の地蔵はみな打ち壊しにあい捨てられました。その後ある僧が地蔵尊(そん)が自分の体を踏ませれば功徳(くどく)を与えるとの霊夢を見たことで橋を作ったそうです。お地蔵様が寝ていたのはその事を示していたのですね。

萬慶寺(まんけいじ)に寄りました。天井絵が有名ですが誰もいないようなので休憩だけさせて頂きました。庭のしだれ桜が美しかったです。

この日は武生駅まで歩き終了しました。寝不足もあり疲れました。(^^;)