アクリルフィギア包装紙より

築城には幕府が1国1城を定めたことで廃城になった城からの材料が多く使われました。また天守閣は作られず現在も残る櫓(やぐら)が多数作られ実践的な城でした。また小笠原忠政は明石城下の発展に貢献し九州小倉藩主として栄転したそうです。

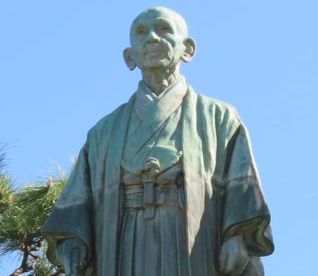

1時間近くも見学してしまいました。先を急ごうと門を出るとき銅像があるのに気がつきました。

つい誰だろうと説明を読んでしまいます。中部幾次郎公と説明があります。地方の一商店を日本有数の大洋漁業株式会社に育てた方だそうです。私の地元にもホエールズマートや系列スーパーがあり、お世話になっています。現在横浜DeNAベイスターズになっていますが、以前は横浜大洋ホエールズとして私の応援している球団もありました。思わず「ありがとうございました」とつぶやいてしまうのでした。(^^;)

先を急ぎます。ふと気がつくと、ずっと海沿いで山が近くにあったのですがそれが見当たらなくなりました。住宅街の中をくねくねと西国街道は続いていきます。

明石市大久保町で古く崩れそうな建物に出会いました。古いのですがモダンな洋館なのでびっくりして見ていると門の前に「明治天皇大久保卿小休所建物」の碑がありました。

この建物は大久保宿で本陣も務めた安藤家の方が海運業で成功して建てた「安藤家洋館」でした。明治天皇は洋館で小休止されたのかと思っていたら、そうではなかったようです。でもこんな珍しい建物は保存して中が見られるようになればいいのにと考えてしまいました。

魚住町には農業用でしょうか、ため池がたくさんありました。ため池の間を縫うように西国街道があります。

加古川市に入り野口神社に寄りました。このあたりには野口城があり、秀吉に仕えた黒田官兵衛は播磨攻めの際にこの野口城も攻略しました。歴史で知る名前がここでも出てきます。

加古川宿が今日の終着地です。夜遅く帰りのバス停へ向かう途中に古い民家の戸に灯りがついていました。むかし暗くなって宿場に着いた旅人は、こんな灯りを見てほっとしたのではないでしょうか。