道は次第に山道となっていきます。人家が途切れると途中旧山陽道の標識があり入っていきました。あまり人が歩いておらず草がたくさん生えていました。その後竹藪の道となって再び舗装道路に出ます。坂を登っていくと左手に砲台跡地登り口の標識がありました。第二次長州征伐の折に幕軍を迎え撃つために築かれた砲台です。やがて小瀬峠が見えてきました。

手前に旧山陽道の標識が立っているので少し休んで右手山道に入りました。少し登るとそこには大きなタケノコが食い散らかされているではありませんか。こんな大きなタケノコを食べるのは熊しか考えられません。緊張感がただよいました。

足早に登り、分かれ道で迷いました。これ以上右手の山道を進むと迷うと判断して道路に降りました。あとで調べてみると江戸時代の山陽道は舗装道路のままだそうです。紛らわしいですね。それに熊にも会いそうだし。

そのまま道路を下って関戸宿の家が見えるところで振り返ると道の下に旧山陽道がありました。ここに入る道は分かりませんでした。難しいですね。ともあれ関戸宿に無事到着してゆっくり休むことができました。ほっとしました。

関戸宿を出て錦(にしき)川を渡ります。以前の渡し場あたりに橋が架かっていたはずなのですが、行ってみると無くなっていました。仕方なく回り道をして錦川を渡りました。時代と共に変わっていくのは仕方ないですね。

この日は柱野駅で終了する予定で2時頃到着しました。ところが電車の時間が4時半過ぎとなっていたため仕方なく先の駅まで進むことにしました。ところがこの先は再び山の中の道となり、中峠、欽明路(きんめいじ)峠を越える長い歩きでした。

峠道を下るとようやく岩国市玖珂(くが)の家なみが見えてきました。ほっとしました。街道らしさを感じるこの風景はいつもお気に入りです。特に山の中を歩いて家が見えてくるときに感じる安心感はひとしおです。昔の旅人はさらにそれを感じたことでしょう。

駅まで歩く途中に周防(すおう)源氏武田氏屋敷跡の標識がありました。安芸(あき)源氏の武田小三郎公は毛利元就(もとなり)公の援助でこの地に移り周防源氏の祖となりました。その後も武田氏はこの地で稽古(けいこ)屋敷を建てて子ども達の育英に尽くし、ここは後年小学校となりました。その後も代々学校教育に携わり、現在も広島で学校運営を行っているそうです。長い年月継続していることは本当にすごいことだと思います。

4時頃欽明路駅に着きました。電車の時間に間に合って良かったです。24kmを越えて歩いたでしょうか。本当に疲れました。

NO.25

R7.5.12

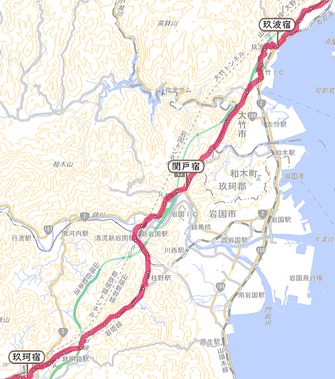

玖波宿~玖珂宿

峠の道

3日間の晴れを天気予報で確認して歩きに来ました。今回はいくつかの峠を越えて歩く行程です。玖波(くば)駅を出発してすぐに山の方に向かいました。ただ高速道路を越えることなく登っては下るを繰り返します。最初の坂を登って振り返ると玖波宿が見渡せました。

山から下った住宅街には細い裏道になっている街道がありました。当時には家も建っておらず畑の細い道であったであろうと思いながら狭い道を歩くことを楽しみました。

やがて高速道路をくぐると道は山の方に向かい始めました。しばらく登っていくと道には鉄柵が立てられ先へ進めないようになっていました。その横には標識があり、西国街道大竹路登り口と書いてあります。道路整備で無くなってしまった西国街道を繋ぐ鉄の階段でした。登り終えると山道となり先へ進んでいます。

道は太い竹藪(やぶ)の中を進み竹藪の中の峠にでました。「苦(く)の坂の峠」の案内がありました。このあたりの街道には名前の付いた峠がいくつもあり山坂五カ所の一つだそうです。安政の大獄で囚われの身になった吉田松陰が五月、ちょうど今頃にこの峠を越えて江戸に送られたそうです。またここは長州征伐の折に幕府軍と長州軍が戦った場所です。幕府軍は敗れて峠から追い落とされました。

藪の中にはタケノコが皮を被って伸びています。ここの竹は太く中には直径10cmにもなろうかという竹もありました。タケノコ飯は美味しいんだよななどと考えながら降りていきます。しかし道はあまり整備されておらず、倒れた竹をまたいで行くような場所が何カ所もありました。昨日は雨だったためタケノコがたくさん顔を出していました。(^_^)

下の道に出てしばらく歩くと広島県大竹市木野の小瀬(おぜ)川を渡る渡し場跡がありましたが、現在は橋も無く手前の橋で渡り西国街道歩き最後の県、山口県に入りました。渡し場には吉田松陰(しょういん)の詠んだ詩の碑がありました。