近世山陽道(西国街道)と古代山陽道が交わる場所に備後国分寺の南大門跡の碑がありました。天平十三年(741年)聖武天皇の発した国分寺建立詔(みことのり)によって建立された国分寺は、発掘調査により奥に塔、金堂、講堂を兼ね備え大きな寺領をもった寺であることが分かりました。

現在も備後国分寺として本堂等が奥にあります。本堂で手を合わせていると東京からこちらに来られたという住職さんがパンフレットや国分寺だよりを渡してくれました。分かりやすく記載された国分寺だよりには体験を経た貴重なお話が載っていました。またブログ「住職のひとりごと」も作成されていて熱心さがうかがえました。ありがとうございました。

また明治初年の神仏分離令により隣の八幡神社と境内を分割しました。その際に国分寺の大切なものも分けることになったと残念そうに語られていたのが印象的でした。その八幡宮には石の亀が置かれています。マムシよけとして奉納されたそうです。珍しいですね。

福山市平野神辺町の古市荒神社境内に平野一里塚跡の碑が建っています。石碑は新しいものですが案内板には昔の地図があり、道の両側に盛り土があったことが分かります。

神辺宿に入りました。ここは参勤交代の折の大切な宿泊地でした。太閤秀吉が朝鮮役の折にも立ち寄った歴史があります。江戸時代には格式高い建物が多く建てられていて、東西に本陣が置かれていることからもその賑わいが分かります。

高屋川の鶴ケ橋を渡っている時にしっぽまで入れると1mもある動物が川を泳いでいるのを発見しました。4匹ほどいます。何だろう?としばらく足を止めて観察しました。調べてみるとこれは最近西日本で繁殖しているヌートリアでした。南アメリカ原産でアメリカトゲネズミ科の外来種です。昔では見られない動物でした。

この日は4時頃までかかって備後赤坂駅で終了しました。4万歩ほど歩いたのでさすがに疲れが出ました。今津宿まではあと少しの行程です。

NO.16

R6.1.16 七日市宿~備後赤坂

高屋川鶴ケ橋前の経路表示が正しくできませんでした。

子守唄の里

昨日はいずえ駅で終了し福山駅まで移動して宿をとりました。駅前に福山城があったので城内を見学しましたが、とても整備されていてきれいでした。藩主阿部正弘は幕末の幕府筆頭老中として鎖国の旧弊を断って日米和親条約を結び、近代国家の礎(いしずえ)を作るなど開明的な人物でした。

昨日はいずえ駅で終了し福山駅まで移動して宿をとりました。駅前に福山城があったので城内を見学しましたが、とても整備されていてきれいでした。藩主阿部正弘は幕末の幕府筆頭老中として鎖国の旧弊を断って日米和親条約を結び、近代国家の礎(いしずえ)を作るなど開明的な人物でした。

この日は井原鉄道でいすみ駅に戻り出発しました。歩き始めて古い家屋がありました。黒い壁となまこ壁が組み合わされた素敵な作りです。なまこ壁は静岡県の伊豆でもよく見られますが平瓦の継ぎ目に漆喰をかまぼこ形に盛り上げて塗る工法です。土壁や板壁よりも耐火性に優れたところから全国的に普及しました。

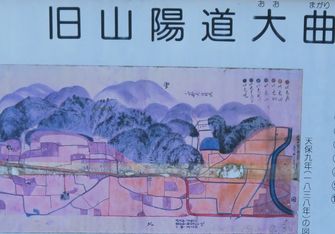

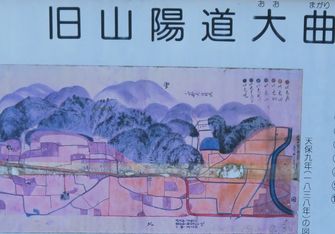

旧山陽道大曲跡の案内がありました。街道の一里塚と共に作られる事が多く、戦乱の世では見通しをよくして敵の数を調べるのに都合が良かったそうです。参勤交代の時にはお殿様が自藩の行列を見て満足したとも言われています。

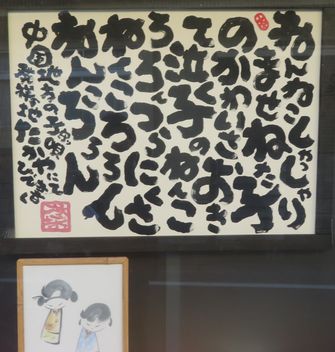

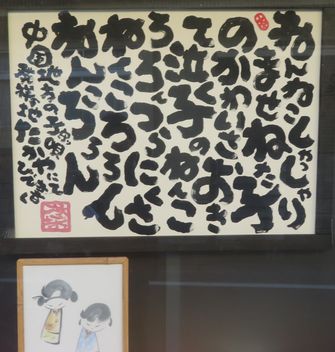

高屋(たかや)宿に子守唄の里の案内がありました。

「ねんねこしゃっしゃりませ ねた子のかわいさ おきて泣く子の ねんころろん つらにくい ねんころろん ねんころろん」

聴いたことがある歌でしたが、この地方の子守唄なのだと初めて知りました。やさしく安心できます。

立派な石灯籠のある神社の前を旧山陽道は通っています。上御領八幡神社でした。この付近には石碑が多く、少し行くとこれも立派な一里塚碑もありました。

神辺町御領のあたりには石塔や石仏がたくさん見られます。後世に何かを伝えようとする気持ちが強い土地柄なのか、石の産地でもあったせいなのかも知れません。御領山八丈岩の石碑がありました。福山観光コンベンション協会のホームページには山頂の大きな岩の紹介もありました。こちら