射水(いみず)市小杉町に入りました。古い様式の郵便局があり、まだこんな建物を使ってるんだと感心していたら中は本屋さんでした。〒のマークがある本屋さんは紛(まぎ)らわしいですね。

射水市小杉展示館があったので入ってみました。中は以前の北陸銀行小杉支店を使った展示館です。展示物には陶器もありました。街道途中で小杉窯(かま)の案内がありどんな焼き物があるのかと興味を持っていたのでちょうど良かったです。

小杉焼きで有名なのは鴨徳利(かもとっくり)だそうです。鴨に似せた独特の形に緑の釉薬(ゆうやく)が本当に美しかったです。

展示館のおじさんの紹介で近くの鏝絵(こてえ)が見られる竹内源造記念館に寄りました。壁を塗る鏝(こて)で作られた編み目や龍は立体感にあふれ芸術作品として保管されていました。そういえば街道途中で見た蔵の戸などに描かれた鶴や龍はこの鏝絵だったのかもしれません。

庄川を渡ります。ここも昔は渡し職人がいたのでしょうか。いよいよ街中に入ります。

今日の到着地高岡城跡です。お城はありませんが公園となっています。今回の歩きはこの3日間で80kmになりました。さすがに到着したときには疲れ果ててしばらく公園の動物園にいるフラミンゴの前で動けませんでした。

(-_-;)

この日の夜、夜行バスで東京へ向かいましたが疲れて爆睡でした。

NO.8

東岩瀬宿~高岡宿

H30.5.16 約26km

北前船と鏝絵(こてえ)

NO.8

東岩瀬宿~高岡宿

H30.5.16 約26km

北前船と鏝絵(こてえ)

岩瀬浜駅を出ると海が近くなります。昔は砂浜に川が流れていた場所でしょう。

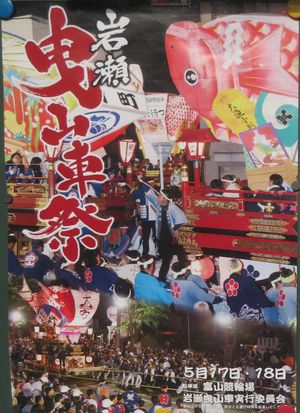

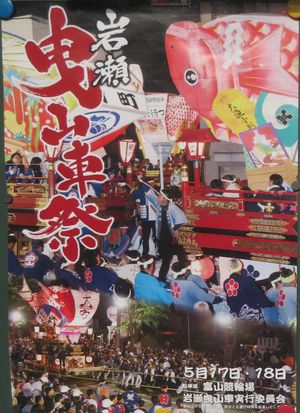

岩瀬の街中には翌日行われる曳山車(ひきやま)祭のポスターが貼られていました。12基の山車(だし)が繰り出され、夜にはこの山車同士がぶつかり合うけんか祭りとなります。前日は近くの高岡市でも行われていました。

明日を待つ山車が町中に準備されていました。

北前船は米や昆布、ニシンなどを扱い日本海の港に大きな富をもたらしました。

北前船の立ち寄る港町には立派な町並みが残っています。当時の繁栄が偲ばれます。

富山には稲作の田が多いのですが、地区によっては小麦の畑が多いところもあります。青々とした穂が風に揺れると豊かさが感じられました。

田圃(たんぼ)に囲われた小さな集落の曲がり角には加賀街道の道標がありました。ここには藩によって道番が置かれていたそうです。

NO.8

NO.8