現在では旧国道は使用されず、コミュニティロードとして散策路になっています。そこから下をのぞくのですが海岸線はまったく見えません。崖の急な様子が分かります。

またここには日本近代登山の父と言われるウォルター・ウェストンの像が置かれています。私は上高地でウェストン碑を見たことがありますが、明治27年ウェストンはここを訪れ著書でここが日本アルプスの起点であると紹介したそうです。

現在の国道にはゆとりのある歩道は設置されておらず、車もかなりスピードを出しているためこの区間を歩くことは断念しました。ため息と共に親不知、子不知を眺めるのでした。昔も今も難所なのですね。

NO.5

NO.5

H30.4.24

親不知 子不知

親不知(おやしらず)子不知(こしらず)は北陸街道随一の難所でした。断崖絶壁(だんがいぜっぺき)のため波打ち際を通らなくてはならないのですが、荒波の時には旅人は波にさらわれる危険がありました。そのため危険な箇所を通過するときには親は子を忘れ、子は親を顧(かえり)みる暇が無かったと言います。このようなことからこの場所を親不知、子不知と呼ぶようになったなどの言い伝えがあります。

海岸途中には洞窟(どうくつ)がいくつかあり、波の荒いときには旅人はそこに避難しました。中にはその洞窟で数日を過ごした人もいたそうです。青海駅近くのお菓子屋さんでお話しを聞いたところ、昔遠足で海岸線を歩いたとのことでしたが、現在は波に浸食(しんしょく)されて歩けなくなってしまったとのことでした。

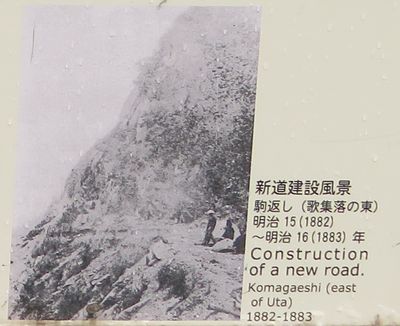

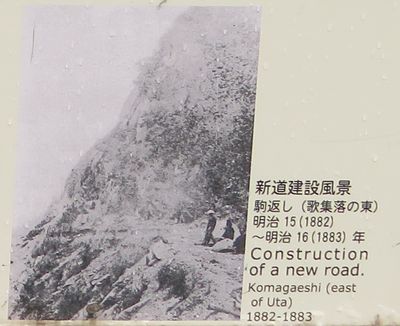

明治初年から明治天皇は全国巡幸を行いました。そのため主な宿場には御休憩所の碑が必ずと言っていいほどあります。中にはこんな山中も歩かれたのかとびっくりするような場所にもありました。その巡行は北陸街道にも予定されましたがこの親不知、子不知はあまりにも危険なため山を切り崩して道路を作る事になりました。明治16年数多くの困難を乗り越えて道路は開通しました。

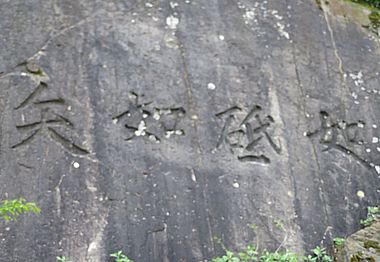

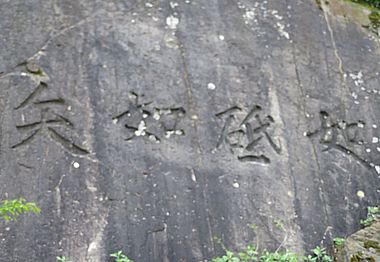

その道路建設の困難さを経験した人達が開通の喜びを文字にして、一番大変だった崖の岩に刻みました。「如砥如矢」(とのごとくやのごとく 写真は右から読む)です。

砥石のように滑(なめ)らかで矢のようにまっすぐであるという意味です。それほど切り立った場所に道を通したのだという自負が感じられますね。

NO.5

NO.5