北陸道はスキー場の中を通っていきます。夏のスキー場はさわやかな高原の景色が見られていいものです。でもこの日は暑くて汗だくでした。

木ノ芽峠に着きました。ここにもかやぶきの家が建っています。北陸道の大切な場所で人々の往来も多かったところです。強い風に悩まされましたが休むと風がさわやかで気持ち良く感じられました。

木ノ芽峠に着きました。ここにもかやぶきの家が建っています。北陸道の大切な場所で人々の往来も多かったところです。強い風に悩まされましたが休むと風がさわやかで気持ち良く感じられました。

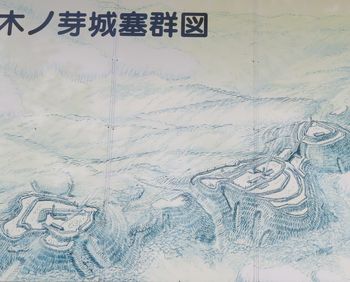

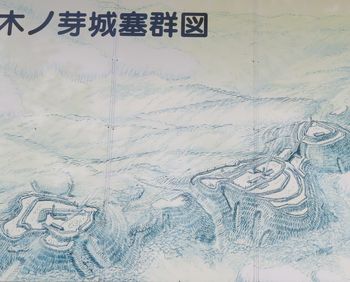

この峠は南北朝時代や戦国時代に多くの武者達がここで争い、通過するところでした。その後、朝倉義景が4つの城塞群を築き織田軍への守りとした説があります。

山の中腹をうねるように道が続き、途中で鹿とも出会いながら、やがて栃の木峠に出ました。枯れてしまった大きな木は栃の木なのでしょうか。

山の中腹をうねるように道が続き、途中で鹿とも出会いながら、やがて栃の木峠に出ました。枯れてしまった大きな木は栃の木なのでしょうか。

栃の木峠は柴田勝家が京都への近道として整備し北陸道での旅がしやすくなりました。

水場があったのでのどを潤(うるお)しました。すると車が止まり中からインド系の男性が降りてきて飲んでいました。体験することは大切ですね。

旧道は雪崩発生のため通行止めになっていました。私は自己責任で旧道を選択し下ることにしました。使われていない道には草が生え、落石や雪崩を防ぐ同門には大きなスズメバチの巣がつくられていました。

NO.19

NO.19

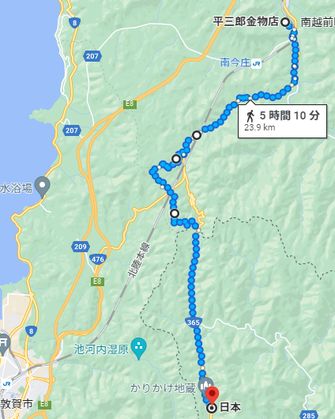

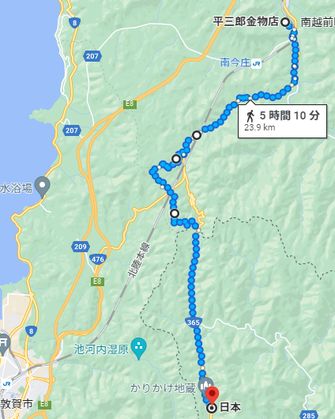

今庄宿~柳ヶ瀬宿

R1.5.20 約24km

峠の風

今庄宿に石段やアーチの美しい昭和会館という建物があります。当時洋風建築が珍しい時代に現在の億単位の費用で建てられました。

この建物を建てたのは田中和吉という地元の方だったそうです。和吉さんは青少年が将来立派な人になり、村や国のことを真剣に考えられる人間になってほしいという気持ちで建てたそうです。

建物は若者の研修の場となったり、戦後外地から引き上げてきた人達の寄宿舎や役場にもなりました。自分の財産を投げ打ち、若者を育てていこうというこの行動はなかなか出来ないことですね。

今庄宿の外れには蓮如道、北陸道、北国街道の石碑がありました。いよいよ木ノ芽峠に向かいます。

この日は全国的に荒天で強風が吹き荒れています。午後には雨も予想され気持ちが急(せ)きました。

峠に向かう途中に板取宿がありました。当時は57戸もの家が有り、関所も設けられていたそうです。現在は3軒のかやぶき屋根の家が残っています。

行く道には海棠(かいどう)の花だと思いますが満開で風に揺られていました。足を止めてきれいな花びらを満喫しました。