この日は風が強く海には白波が立っているのでした。帽子が風に飛ばされないように気をつけます。ときどき吹くすごい風は身体を斜めにして歩きを止めるようでした。冬の寒いときにはとても歩けないだろうなと感じました。

漁師小屋が海岸沿いに建っています。大きな波が来たらひとたまりもないだろうなと思いましたが、それでもそこに建てることで日々の漁には都合がいいのでしょう。木造の板張りの家が多かったです。

家の密集した中を歩いてみました。防波堤の内側にあります。狭い小道に肩を寄せ合うようにして家が並んでいます。2階建てや3階建てがほとんどで浸水にも配慮しているのかも知れません。

屋根を見ると黒光りした光沢のある屋根瓦が多く、立派だなあと感心してしまうのでした。

能生の町に入りました。海辺に弁天岩があり橋で繋がれていたので寄ってみました。この島には海の安全を守るために白山神社の末社として厳島神社が置かれていました。

その本社の白山神社の境内を見学しましたが本当に立派な社(やしろ)がありびっくりしました。この神社を守る人達の気持ちが伝わるようでした。

この日は能生駅で終了しました。

NO.2

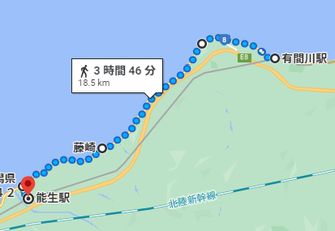

有間川宿~能生宿

H29.9.12 約19km

NO.2

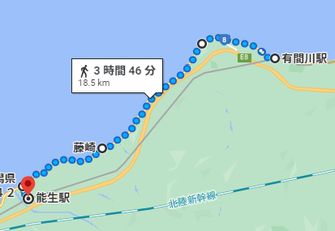

有間川宿~能生宿

H29.9.12 約19km

黒い屋根瓦

海沿いには国道8号線が通っています。本来なら国道を歩く予定だったのですが、歩道が途切れてしまう区間が多く安全のため久比岐自転車道を歩きました。昔SLが走っていた軌道で日本海を望みながら快適に歩ける歩道です。素敵な道でした。

でも街道はときどき海からそれて山道に入ります。そこには何やらいそうな気配がするのでした(^_^;)。

久比岐自転車道にはトンネルも現れます。でも電気もついていて安心でした。

海岸から切り立った崖には滝が流れ落ちています。昔の旅人達にとっては飲み水がとれる大切な場所だったのかも知れません。

人家は海沿いの平地があるところに現れます。少ない平地には村ができ、そこに暮らす人達は往来の難しい環境の中で堅い絆を持ち文化や伝統を大切に守ってきたと感じられます。どの場所にも立派な寺や神社がありました。

名立川では鮎釣りの姿が見られました。海近くの川にはきっと元気のいい鮎がいるんだろうなと釣りをしている人がうらやましくなりました。(^_^)

NO.2

NO.2