武佐宿のはずれで街道わきに義経という字を見て足を止めました。義経は京の都を離れる途中、ここで元服(げんぷく-大人として認識する儀式-)をしたそうです。その後このお寺に源氏の再興を祈願しました。その際に烏帽子(えぼし)をこの松に架けて参拝したところから烏帽子掛けの松の名がつきました。

桜生(さくらばさま)古墳公園があり休憩しました。石棺(せきかん)が見られるので覗(のぞ)いてみました。

周囲にも古墳がありさらに古い時代の人々もこの中山道を利用していたのだと思うと道の重みを感じます。守山宿に入りました。

このお地蔵さんは「背くらべ地蔵」といい、子供を持つ親がこの背ぐらいになればあとはよく育つと背比べ(せいくらべ)をしたことから名付けられたそうです。鎌倉時代のもということでびっくりしました。

今宿の一里塚がありました。

京都のへの旅は草津で東海道と出会います。いよいよ最終回が近づきました。大変な山道を回想しました。

NO.31

武佐宿~草津宿

H23.10.10 約25km

義経の通った道

武佐(むさ)駅横の街道より出発します。秋の気配が感じられるようになりました。この中山道で何度季節が過ぎたのだろうと考えながらの歩きです。

武佐(むさ)駅横の街道より出発します。秋の気配が感じられるようになりました。この中山道で何度季節が過ぎたのだろうと考えながらの歩きです。

伊庭貞剛翁(いばていごうこう)生誕の地表示があり興味を持ちました。名家の武家出身で明治に入り京都御所警備隊士や函館裁判所に勤務したようです。後年煙害問題の解決のため別子銅山支配人になり、精錬所の移転や跡地の植林など行ったそうです。不思議な人生ですね。

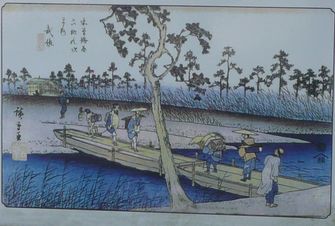

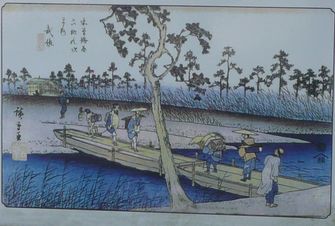

中山道はいくつかの川に舟橋が架かるところがありました。日野川の渡しでも旅人が通行しやすいように舟橋がありました。

秋の花咲く道も風情があっていいですね。