道は関ヶ原町に入り6年前に通った道と重なることが多くなりました。大きな垂井一里塚が残っています。今日の道中には各遺跡の説明が丁寧にされていました。町の方々の思い入れが伝わります。

関ヶ原の戦いで敗れた西軍方の主力、大谷吉継(よしつぐ)、吉隆墓の案内など数多く見られ関ヶ原での戦いの凄(すさ)まじさが感じられます。

またこの小さな川は「黒血川(くろちがわ)」と呼ばれ壬申(じんしん)の乱の激戦で両方の兵士の血が川底の石を黒く染めたことから名付けられました。関ヶ原の戦いでも激しい戦の場であったということです。恐ろしいです。

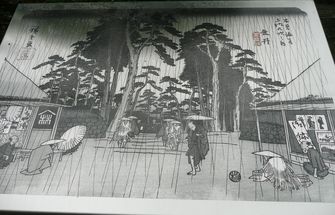

美濃近江の国境は寝物語の里と呼ばれました。静かな村の宿では隣の部屋の寝物語が聞こえ偶然の再会を果たしたという伝説からその名が付いたそうです。

街道は美濃の国(岐阜県)から近江の国(滋賀県)へ入っていきます。