道には大きな栗の実が落ちており山の秋を感じられました。槙ケ根一里塚がありました。

街道が分かれます。右は京や大坂に向かう中山道、左は伊勢名古屋へ向かう下街道です。

首なし地蔵がありました。むかし二人の中間(ちゅうげん-下級の侍-)がここで居眠りをして起きたら一人が首を切られて死んでいたそうです。怒った相棒は地蔵に黙って見てたとはと八つ当たりして首を切り落としました。その後何人もの人が地蔵に首をつけようとしましたがつかなかったそうです。こんな山の中でやだなー。(-_-;)

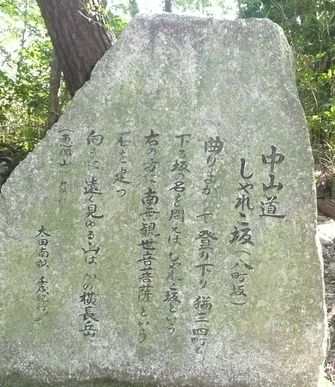

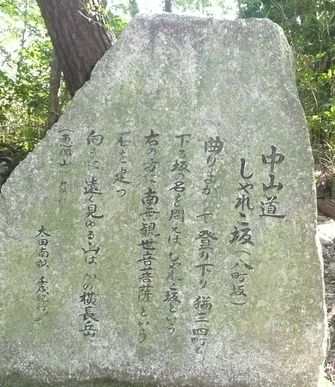

十三峠の坂にはそれぞれ名前がついており石碑でその名前を知るのでした。

大湫(おおくて)宿には2時半に着きました。皇女和宮の都を離れる不安や寂しさ読んだ句がありました。「遠ざかる都と知れば旅衣 一夜の宿も立ちうかりけり」。

雑貨屋さんでパンとソーセージを買ってやっと昼食がとれました。ここから先に進むには時間が遅くバスも無かったため雑貨屋のおばさんがタクシーを呼んでくれて駅まで行くことができました。

NO.23

恵那宿~大湫宿

H22.10.2 約15km

十三峠の首なし地蔵

天気は晴れ。7月以来久しぶりの歩きとなりました。旧家の残る宿場を歩くと地元の人が浸水防止壁のことを教えてくれました。洪水の防止のために道の両側に立てられ板を挟み込んだそうです。

天気は晴れ。7月以来久しぶりの歩きとなりました。旧家の残る宿場を歩くと地元の人が浸水防止壁のことを教えてくれました。洪水の防止のために道の両側に立てられ板を挟み込んだそうです。

現在では治水が行われ洪水は無くなりました。

道は駅を離れると すぐに田圃(たんぼ)の道となります。街道歩きを始めてから8年 になりますが、何度彼岸花を見てきたことだろう。青空と秋の風景を感じさせてくれる好きな花です。

田圃の道もつかの間すぐに山道となりました。この道は十三峠といわれる峠と隠し七峠が合わされ、思う以上に大変な道となりました。店も自動販売機も無く昼食も思うに任せず、暑い中での上り下りの連続で久しぶりにきつかったです。

山の中に西行塚がありました。名門の武士として生まれたのですが、若くして出家し全国を旅しました。歌人として有名で百人一首にも名を連ねています。

「嘆けとて月やはものを思はする

かこち顔なるわが涙かな」

(嘆けと言って月が私を物思いにふけらせるのだろうか いや本当はそうではないのに月のせいだとかこつけてこぼれてしまう私の涙よ)