宮ノ越宿近くに巴(ともえ)が渕がありました。伝説では龍神が住み、巴御前に生まれ変わったとありました。

宮ノ越宿には義仲館がありました。木曽義仲は後白河法皇(ごしらかわほうおう)より平家追討の命を受け旗揚げしましたが、その後白河法皇の策略(さくりゃく)により鎌倉軍に討たれ短い生涯を閉じた武将です。その生涯が絵図で紹介されていました。もしこの地で暮らしていたら二人はと考えてしまいました。

まだ紅葉には早く木の実や黄色に色づいた葉は少なかったのですが、秋の気配も楽しめる歩きでした。

中山道どまん中の標識をすぎて手習天神(てならいてんじん)の堂がありました。学問の神としておかれたそうです。

福島宿の関所に入りました。ここでも女改めの実際のやり方が説明されていました。人質を逃がさないための監視の場として厳しく調べがあったそうで、通る許しが出るのに一刻(約2時間)かかったそうです。

良い天気のもとたくさん歩きました。でも25kmはさすがに疲れました。この日は福島宿で終了しました。

五平餅とコーヒーが疲れを癒やしてくれました。(^_^)

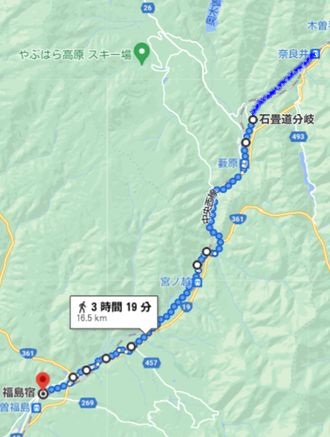

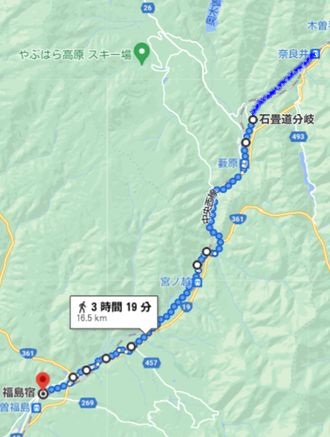

NO.16

奈良井宿 ~福島宿

H21.9.26 約20km

木曽義仲

奈良井宿を出発して今日は鳥井峠を越えました。道は山道となります。碓氷峠や和田峠に比べると大変さは少なかったのですが、山道には不安がありました。

奈良井宿を出発して今日は鳥井峠を越えました。道は山道となります。碓氷峠や和田峠に比べると大変さは少なかったのですが、山道には不安がありました。

木曽路は谷間の道であるため新しい道路が旧道に重なっているところも多いです。また残っている古道は山の縁(ふち)を歩き細い道が多かったため旅人は不安な思いで歩いたことと思います。熊よけの鐘も設置されていました。

鳥居峠の御嵩(みたけ)神社には数多くの像がありましたが、顔がリアルで思わず見入ってしまう地蔵さんもありました。

薮原(やぶはら)宿には飛騨(ひだ)街道の追分がありました。飛騨街道は富山から飛騨へ塩、海産物、雑貨を牛の背で運んだそうです。そこから中山道にまでつながっていたのですね。

旧国道は使用されておらず樹木がおおいかぶさっているところもありました。自然の力はすごいです。