2019(H31).1 NO.4

1955年(昭和30年)エト邦枝が歌った「カスバの女」は以後多くの歌手にカバーされ、ヒット曲となりました。

「ここは地の果てアルジェリア

どうせカスバの夜に咲く

酒場の女のうす情け ♪」

歌詞の場所はモッロコの隣の国なのですが雰囲気はぴったりです。パリからアルジェリアに流れてきた女は酒場でアルジェリア独立戦線と戦う外人部隊(傭兵 ようへい)の男に出会い結ばれぬ恋に落ちました。せつないですね。

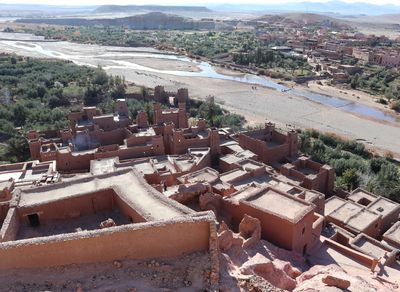

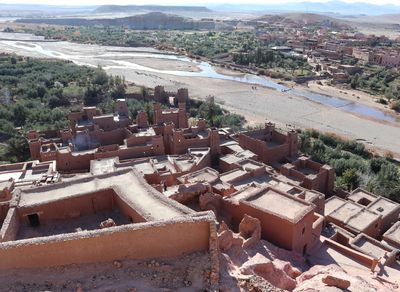

私達はティフルトゥトのカスバ(城砦 じょうさい)を遠くから見ました。城壁に囲まれた居住区です。現在は住む人はいませんが土壁の城壁がそそり立っています。

このカスバの規模が大きくなった要塞(ようさい)化された村落をクサルといいます。丘の斜面を利用して作られています。私達はアイット・ベン・ハドゥ・クサルを見学しました。

そのクサルに居住している女性が家を10DHで見学していいと声をかけたので入りました。写真は撮ってはいけないそうです。支払いをするときにおつりのことで少しもめてしまいましたが、その後お母さんは急に愛想が良くなり、写真も撮っていいと話し、なんと一緒の撮影にも応じてくれました。

親切なお母さんだったので入って良かったと思っていたら出るときに写真代10DHを請求されてしまいました。さすがカスバの女(^^;)

村は日干しレンガの壁で作られ修復中の所も多かったのですが昔の雰囲気が十分に感じられました。城砦を作らなければ自分たちの生活を守れなかった状況は、その時代のモロッコや周辺国の厳しさを現していました。

そういえば宮殿の廊下を歩くと鏡が設置されていることがありましたが、それも背後から襲われることがないように後ろを見られる工夫だったと聞きました。怖い時代だったのですね。

マラケシュに近くなった頃、アルガンオイルの直売店に寄りました。アルガンオイルには必須脂肪酸やビタミンEが多く含まれ、皮膚病やしわ、シミに効果があるとされ最近注目されるようになりました。女性たちはその事をよく知っていて購入に夢中になるのでした。

私は手持ちぶさたにしてぼんやり商品を眺めていたところ、オイル作りの実演をしていた女の娘たちから写真を撮ってくれと言われてびっくりしました。イスラム世界の女性達は写真に撮られることを嫌い、旅行の際に添乗員さんからも注意を受けます。でもここの女性たちは進んで撮ってくれと言うのです。

商品の説明をしている女性は私達男性にも積極的に声をかけます。慣れているからとか商売だからという事だけではないような気がしました。自分たちの仕事に対する自信のようなものを感じました。

アルガンの木はこの周辺でしか育たないそうです。このアルガンの木から採れる実を石で割り、すりつぶして油をしぼる。オイル1Lに20時間の手間がかかるそうです。ベルベル人の女性達はそれまで外で働く事が無かったといいますが、現在オイルの生産はここの女性達で成り立っています。

170の組合5000人が働き、女性達は自立し生活は自分の力でしていけるという自信を持つようになりました。適正な価格の販売が軌道に乗ったことで女性達は教育を受け周辺の環境も守られるようになったそうです。

以前トルコでも同様のことがあり、絨毯(じゅうたん)を織(お)っている女性達が貧困にあえいでいるとき、公的な機関が公正な値段での取引を進めたところ女性の自立が進み、生活や教育のレベルが上がったということがあったそうです。

私は最近娘からフェアトレードの事を知らされました。途上国で生産された日用品や食料品は、値段を安くするために適正な対価が支払われなかったりすることがあるそうです。また生産性を上げるため必要以上の農薬が使われ環境が破壊される事もありました。そのことは生産者の健康も害することになります。

生産者が美味しくて品質の良いものを作り続けるには、生産者の安定した労働環境や生活水準が必要です。またそのことで自然環境も守られます。持続可能な取引のサイクルを作っていく事が重要なのです。

フェアトレード(公正・公平な貿易)の商品がたくさん流通するようになれば生産者達もそれを購入する私達にとっても大きなメリットが生まれるように思います。

店では女性達がたくさんアルガンオイルを購入しています。彼女たちはベルベル人の生活を豊かにしてくれているのですね。それにしてもすごい購買意欲だなあ(^^;)