大山登山

さあ大山登山です。今日は昔と同じようにケーブルを使わずに登ります。しばらくはお店があるこま参道の階段道を上っていきます。

今日は途中で大山寺を参拝するために女坂コースを選びました。道はすぐに急な階段となり汗がどっと出てきました。昨日大山到着を喜びお酒をたくさん飲んだ旅人には本当にきつい坂だと思います。

途中何度も給水しながら下社までの中間点にある大山寺に到着しました。大山寺の開山は奈良の東大寺を開山した僧だそうです。大山の七不思議という霊山信仰を確立しました。

かなり大変だったので「もうここまででいいや」と下山する人もいたのかな(^^;) しばらくウグイスの声を聞きながら休憩しました。

さらに坂道は続き、疲れがひどくなってきた頃に大山神社下社に到着しました。大山には雲がかかり、雨も降りそうです。でも遙かに相模国(さがみのくに)の景色が見られて頑張ってきた甲斐がありました。

神社は二千二百年前に創建され、相模国の関東総鎮護の霊山として尊敬を集めました。また大山が航行する船の目印となったことから産業、海運の神と信仰され、境内は商売繁盛を祈願して奉納(ほうのう)された数え切れない石柱で囲(かこ)ってありました。

しかし今日は山頂の上社・奥の院参拝を目標としていましたので、下社に登山の無事を祈願して登りを再開です。荒れた急坂が続きます。

何度も休憩しながら90分後、山頂に着きました。久しぶりの登山となった私にはかなりきつい道のりでした。

上社は大山祇大神(おおやまつみのおおかみ)として山の神・水の神として祀(まつ)られています。奥の院は大雷神(おおいかづちのかみ)として雷の神様です。大山参りの無事を感謝しました。

この日は山頂でおにぎりをほおばり、見晴台方面から下山しました。木で補強した階段が続きガクガクとなった足を引きずりながら下社にたどり着けました。大山ケーブルで下りましたがその便利さに感謝しました。

昔の人達は家内安全・商売繁盛を真剣に考え、これだけの苦労をしてまで大山参りに行ったのですね。

感心しました。(^_^)

津古久峠

中津川を渡る才戸(さいど)の渡しを越えると道は平坦となり、神奈川工科大学の校舎を横に見て歩きます。花がとてもいい季節です。

白山神社の急な下りを降りるときに雲のかかった大山が見られました。天気がもってくれるかなと心配でした。

道はゆっくり登りとなり、津古久(つこく)峠を越えていきます。厚木市と伊勢原市の境に位置し、戦国時代には北条氏が八王子方面への軍用路として使った道でした。江戸時代には大山参りで賑わい、ここには茶屋もありました。

人も通らず用心して鈴をつけて歩いていると急に炭焼き小屋が出てきて、その小屋からは煙が立ち上っているのでした。びっくりしました。

新東名道路の建設現場を越えるといよいよ大山が近づいてきました。少し疲れていましたが時間も早いので大山のこま参道まで歩くことに決めて進みます。

途中、比比多(ひびた)神社で最後の休憩をとりバス終点のこま参道前に夕方到着しました。雨も降らず助かりました。

2日間、39kmの行程でした。

疲れて到着した人々は先導師の宿に宿泊し、名物の豆腐料理を食べて翌日の大山登山に向けて身体を休めたことと思います。

宿場町

八王子道は橋本宿を通ります。夏の七夕が有名で神明神社を参拝する人が多いところです。

5月からは元号が令和となり、神社にもお祝いムードが続いています。下九沢(しもくざわ)の坂からは大山道の標識と大山が遙かに見えます。

道は上溝宿も通ります。どちらの町も商店街が賑やかな通りです。当時の宿場もきっと人通りが多かったのだろうと思いました。

相模川に出ました。昭和橋を渡りましたが、当時の渡し場はもう少し下流でした。川を越えると急な坂を登ります。途中に馬頭観音(ばとうかんのん)石碑がありました。怖い顔の観音様で悪をやっつけるご利益があったとか。江戸期には荷運びに馬が使われることもあり供養塔(くようとう)の意味が多くなったそうです。

厚木市下川入に藤塚浅間(せんげん)神社がありました。宝永4年富士山の噴火で多量の降灰があり、富士山が怒ったと恐れた人々は降灰を集めて神社として祀ったそうです。

実は大山の由来の中に富士山は大山の娘という関係が示されています。娘の名は木花咲耶姫(このはなさくやひめ)と言いますが、怒ると父よりも怖かったのですね。(^^;)

R1(2019).5

大山参り

私の散歩道からは大山がよく見えます。「阿夫利嶺(あふりね)-雨降り山」とも呼ばれ大山に雲がかかると雨になると言われました。学校の校歌にも歌われることがあり、学生時代には何度も山頂を訪れました。そのため普段から見慣れていて親しみの深い山です。

私の家の近くを旧八王子道が通っています。この道は大山道とも呼ばれ大山へ向かうために使用された道でした。江戸時代に大山参(まい)りが盛んだった頃は年間で20万人もの人が訪れました。その隆盛ぶりは関東全体から大山に向かうための道が主なものでも25道もあったことでわかります。

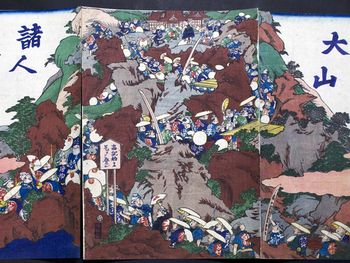

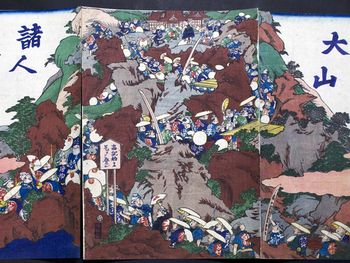

地域や職場の人達で講(こう)というグループを作って団体で旅をしたそうです。また浮世絵にも大山参りの混雑ぶりが描かれていました。

(クリックすると全体が見られます)

(クリックすると全体が見られます)

八王子道は中山道(なかせんどう)熊谷(くまがや)のあたりを起点として、八王子を通って大山へ至る道です。いつも見ている大山でしたが昔の人達はどんな想いで大山を目指し旅をしたんだろうと気になりました。そこで今回、八王子の横山町から大山までの道を歩いて当時の人の気持ちに触れてみることにしました。

5月の連休後半で街中もすいている横山町を出発です。

東京工科大学を過ぎて御殿峠付近で開発されていない山道となりました。当時はこんな道を通って行ったんだとその大変さを実感しました。